也算是半个花莲人的我,小时候常常跟母亲回娘家。这次在乡城住了一年左右,打开窗户就是山与海。花莲的幅员大,有时候要买东西就骑蛮久的脚踏车,但是空气沁入心脾、山岚暮霭,但也不是每个人都喜爱或是适应的生活,我是说久居的状况下。

乡城最多的就是渔业、农业、原物料产业、工艺等等,还有不同民族在这里居住。除了当地的人、原住民、客家人,也还有一些新住民。

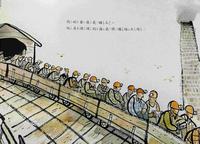

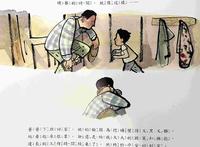

这里是要讲一个职业世袭的故事。曾经听长辈们说过,那个年代的他们,除了努力读书去城市工作,很难改变职业世袭的事情。但近期也有遇到一些青年返乡,想要传承传统文化,像是玉石工艺。

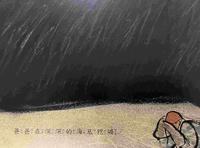

这个绘本讲的是一个比较艰难的采矿业。

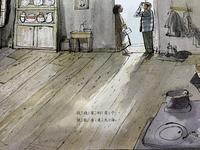

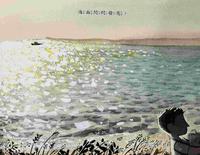

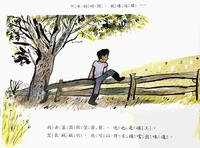

孩子温煦恬静的看着大海,但心里还是有深深的担忧。画面呈现强烈的对比:孩子的悠闲和父亲的辛劳。所谓甜蜜的负担、父子深深的羁畔,爸爸回家后,和孩子紧紧相拥,孩子的心也放下来了。

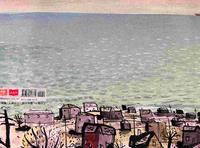

有一次在美仑地区歇息,凌晨四点看到渔家灯火一盏一盏点亮,船只一艘一艘出去。因为有熬夜的习惯,大致上那个时候从阳台看出去,是可以明显看到渔家的活动。当天仍然是下着雨,太平洋常常都是雨天,但船只出去了。

就如同小时候一句童谣:「爸爸捕鱼去,怎么还不回家?」,反映了传统产业的艰辛与不易,还有孩子的担忧。

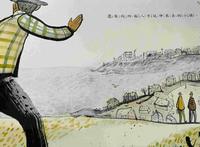

这张图显示了矿工家庭世袭的状况,主角的爷爷也是矿工,就这样一代传一代。

画面又回到了爸爸在深深的海底挖矿,像是有节奏式的切换,儿子、父亲,海面上、海面下,悠闲、辛劳。

最后的封底放了平静的海面和小镇,让我们深思。

这次返乡,去了一些地方,像是部落、手工艺店、玉石店、布庄、杂粮行等等。之前在TED演讲看到一个有趣的专题,告诉我们用「共同合作」取代「帮助」。相信这几年关於偏乡资源和偏乡教师的文章已经很多,只是想纯粹叙述一下个人的观点。乡镇有属於乡镇的生活圈和风土民情,他们历代都是这样生活。虽然生活辛苦,但也已经习惯,当然也有一些人去别的县市工作。

反而正因为乡镇有这样丰富的原物料、特殊的地理环境和不同的文化、风土民情,才有可以共同合作的机会,去碰撞一些新的火花、去产出一些不同的东西,所以感谢当地人给大家参与的机会,也愿意提供他们的知识与我们分享。

在小镇生活,虽然比较辛苦,但这一年我过得蛮平静的。也许自然环境的环抱、山、海、风、雨水的滋养,让我们看到不一样的生活面貌。当地人说,有些年轻人来这里,待不到半年,或是一年多就走了。我想,也许是对这片土地没有感情,或者是工作紧张来放松一下。

当地有推行族语小学和原住民文化传承的工作,我有去参加工作坊,关於族语会失传、传统技术会凋零,也有原住民表示,不讲族语,就无法连结到自己以及母族文化。像是木雕、建筑、编织等等,或者说是一个「大家族」的概念。也听他们谈到客家文化的保存,像是客家语的衰微等等。

有人选择在当地传承,也有人选择去城市学习,只要这是属於自己生命的道路,都是较好的祝福。